当て字

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2013年2月) |

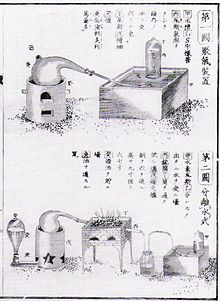

宇田川榕菴が著した「舎密開宗」の化学実験図。ガスなどの外来語には、当て字を使って漢字表記をした上で振り仮名をつけている。

当て字(あてじ、宛字、充て字)とは、字の本来の用法を無視して、当座の用のために異なる語の表記に転用した漢字などの文字。字を当てるのではなく、代わりとなる字を充てるので、「充て字」と表記されることもある。

目次

1 概要

2 当て字の例

2.1 読みの意味に漢字を当て字した例

3 脚注

4 関連項目

概要

当て字は、「(当座の)字を当てる」という日本語の表現に由来した概念であり、通例は漢字の転用について言う[1]。具体的には、

- 漢字の字義を無視し、読み方のみを考慮して漢字を当てる場合。狭義にはこれのみを指す。借字ともいう[2]。仮借を参照。

- 漢字の読み方を無視し、字義のみを考慮して漢字を当てる場合。広義にはこれを含む解釈もある。なお六書の「転注」がこれを指すと考える学説がある。日本語の熟字訓も含まれる。

の両者をいう。

また、漢字を使う中国などでは、文字の画数が多く煩雑で[3]、正しい書き方が思い出せない場合、同音で簡単に書ける漢字や数字で代用することが行われる。中国語ではこの種の当て字を「白字」(バイズー)と呼ぶが、これも仮借の一種である。

当て字には、『学年別漢字配当表』(教育漢字)や『常用漢字表』に掲載されていない漢字や読みを使うものが多く、その場合、マスコミ等では法令の定めにより使用することを原則として避けている。

前者では、侮蔑・揶揄などの意味で同じ発音で「悪い意味」のある字を使ってできた当て字も存在する。

当て字の例

日本語においては、漢字とかなの混用によって語の切れ目を表示するため、かつては借用語を含め自立語は全て漢字表記する傾向があった。このため、表音文字(かな)で転写できるにもかかわらず、固有名詞の借用語を中心に漢字による当て字の事例が大量に存在する。固有名詞の語形は中国語からの借用が多いが、日本語独自の例も見られる(中国語については中国語における外国固有名詞の表記も参照)。

- 中国語と同形の例:ギリシャ - 「希臘(ギリシャ)」、メキシコ - 「墨西哥(メキシコ)」、キリスト - 基利斯督(キリスト)(基督(キリスト))など。

- 日本語独自の語形の例:ドイツ - 「独逸(ドイツ)」「独乙(ドイツ)」(中国語表記は「徳意志」)、ベルギー - 「白耳義(ベルギー)」(中国語表記は「比利時」)など。中国語では用いられなくなった形が日本語に残存したものが多い。

また、これとは別に音訓を混用して表記するものもある。

- 日本における音訓混用の語形の例:ウルグアイ - 「宇柳貝(ウルグアイ)」「宇柳具(ウルグアイ)」(前者は当て字の一つ、後者はそれから変化したもの(貝と具の書き誤り))、パラグアイ - 「巴羅貝(パラグアイ)」など

このほか、自立語に対する当て字の例には以下のようなものがある。

- 出鱈目(でたらめ)

- 滅茶苦茶(めちゃくちゃ)

珍紛漢紛(ちんぷんかんぷん)・珍糞漢糞(ちんぷんかんぷん)・陳奮翰奮(ちんぷんかんぷん)

- 珈琲(コーヒー)

咖喱(カレー)・咖哩(カレー)

目出度い(めでたい)・芽出度い(めでたい)

- 型録(カタログ)

- 出来る(できる)

- 多分(たぶん)

- 滅多(めった)

- 商鋪(ショップ)

などがある。

また、夏目漱石が、当て字をよく用いていた作家として有名である。

- 沢山(たくさん)

- 場穴(ばけつ)

- 兎に角(とにかく)

- 浪漫(ろうまん)

現在の日本語では、漢字に加えひらがなとカタカナの混用によって語の切れ目を表示するようになり、外来語はカタカナ表記されることが通例になっている。

上記の例からも分かるとおり、漢字の仮借による当て字は、必ずしも字義を無視するとは限らず、特定の意味をもつ字を意図的に選ぶことがある。人名に漢字を当てる場合は特にこの傾向が強い。また逆に、特定の字(自立語的な意味では使われない字が多い)を特定の音を表す当て字用の文字として多く使う(例えば「亜」「阿」 - 「ア」、「斯」 - 「シ」「ス」、「加」 - 「カ」など)ことによって、意味の喚起を抑えようとする用例も見られる。また、当て字の使用が字義に移った例もある(例:「欧」は本来「体を曲げてかがむ」という意味であり、「吐く・もどす」「殴る」「うたう」の意味にも用いられたが、現在ではこれらの用例はほとんどなく、当て字としての「ヨーロッパ」の意味で用いられている)。

読みの意味に漢字を当て字した例

古くから漢語に大和言葉が熟字訓として当てられてきたが、大和言葉から和製漢語が生まれることもあった。例えば、「ものさわがし」に「物騒」、「よりあい」に「寄合」、「よりみち」に「寄道」[4]などである。なお、誤解や漢文方言などの定着、漢語及び日本語の単語の意味の変遷なども合わさって、和語と漢字の対応には曖昧さがあった。

明治から始まる言文一致と文明開化による西洋文化の流入によって、欧文音写したカタカナにその意味から漢字を当て字する例も増えた。借用語を和語として扱い、熟字訓を和魂洋才したものとも言える。例えば、大正においては、

接吻(キッス)、厨夫(コック)、背景(バック)、覇王樹(サボテン)、頁(ページ)、骨牌(カルタ)[5]。

憂鬱症(ヒステリィ)、情調(ムウド)、憂鬱(メランコリイ)、郷愁(ノスタルヂャア)、衝撃(ショック)、異国趣味(エキゾチック)[5]

麦酒(ビイル)、火酒(ウォッカ)、小酒杯(リキュグラス(リキュールグラス))[5]

外廊(ヴェランダ)、露台(バルコン(バルコニー))、傾斜面(スロウプ)、食卓布(テエブルクロース)、帷(カーテン)、喞筒(ポムプ)[5]

緑玉(エメラルド)、白金(プラチナ)、石鹸(シャボン)[5]

珈琲店(カフェ)、牛乳(ミルク)[5]

短艇(ボート)、円弧灯(アークとう)、洋灯(ランプ)、裁縫機械/裁縫器(ミシン)[5]

西洋手拭(タヲル)、絹帽(シルクハット)、羽毛頚巻(ボア)、洋杖(ステッキ)[5]

二声楽(デュエット)、小歌(リイド)、愁夜曲(ノクチュルノ)[5]

などが使われている。21世紀においても竜頭(リューズ)が使い続けられている。

また、白話訓読において文脈に合わせてルビを振るのと同じように、和文においても文脈に合わせて当て字が行われていた。例えば、生活(くらし)、衰弱(つかれ)、爆発(はじか)せ、灯火(あかり)、洋書(ほん)、懐中時計(とけい)、墳墓(はか)、肥満女(ふとっちょ)、西洋操人形(あやつりにんぎょう)、物語(レジェンド)、並木道(アベニュ)、北極光(オーロラ)、湯沸(サモワル)[5]などがある。

なお近年、創作物におけるキャラクター名や、いわゆるキラキラネームにもしばしば難解な当て字が用いられる。

脚注

^ 漢字以外の文字を使う場合もある。例えば現代中国語は原則として漢字のみで表記するが、最近の借用語の中にはローマ字を語の表記の一部に用いるものがある(例:卡拉OK(拼音: kǎlā'ōkê̄)=カラオケ)。これも「当て字」と見なすことが可能である。

^ 明鏡国語辞典による

^ 例えば、香港の茶餐庁ではレモン入りのコーラ「檸樂」(広東語でレンロク)を類似音の数字、漢数字「0六」(レンルク)と伝票に書くことがよく行われる。

^ 誤れる文字文章 大町桂月 1915年

- ^ abcdefghij白秋詩集 北原白秋 1920年初版 1924年第21版

関連項目

- 熟字訓

- 万葉仮名

- 吏読文字

- 転注

- 仮借

同音の漢字による書きかえ(当用漢字制定に伴う指針)- 中国語における外国固有名詞の表記

- 国名の漢字表記一覧

- 外国地名の漢字表記一覧

アイヌ語#アイヌ語由来の地名

- 北海道の地名・駅名