Ordre ionique

Chapiteau ionique de l'Érechthéion d'Athènes.

Vue à hauteur d'homme d'un même Chapiteau ionique de l'Érechthéion d'Athènes.

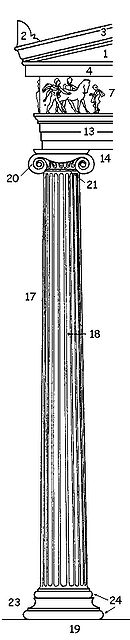

L’ordre ionique (appelé également colonne ionique) se caractérise notamment par son chapiteau à volutes, par son fût orné de 24 cannelures et par sa base moulurée.

Parfois, un groupe de cariatides prend la place de colonnes ioniques, les plis des vêtements évoquant les cannelures de ces colonnes. La plus célèbre de ces réalisations est sans conteste l'Érechthéion de l'Acropole d'Athènes.

Sommaire

1 Description

2 Origines de l'ordre ionique

3 Vocabulaire de l'ordre ionique

4 Ionique romain

5 Quelques exemples de l'ordre ionique

5.1 Ionique grec

5.2 Ionique romain

5.3 Ionique moderne

6 Voir aussi

7 Notes et références

8 Bibliographie

Description |

Entablement ionique formé théoriquement d'un architrave à trois fasces couronnées d'une frise lisse et d'une corniche à geison et cimaise, le geison étant souligné par des denticules.

Cet ordre, qui a pour caractère général la grâce et l'élégance, paraît avoir été employé primitivement pour les édifices funéraires. On ignore la date (bien que celle-ci doive sans doute se situer aux alentours de 560 av. J.-C.) et le lieu de son invention. Il a été peu usité dans la Grèce continentale, mais on en trouve de nombreux exemples en Asie Mineure.

Détail de la façade néoclassique du quartier général des assurances-vie de Cincinnati

Les colonnes ioniques mesurent environ huit diamètres et demi de hauteur. Elles reposent sur une base haute d'un demi-diamètre et qui peut présenter deux types différents : la base ionique, proprement dite, composée d'une plinthe, de deux scoties comprises entre plusieurs astragales, et d'un tore; la base attique, composée d'une plinthe, d'un gros tore inférieur, d'une scotie entre deux filets, et d'un tore supérieur. Le fût des colonnes présente ordinairement vingt-quatre cannelures, séparées par un listel. Le chapiteau ionique est caractérisé par les volutes représentant une bande enroulée. Ces enroulements dont le centre est appelé axe ou œil de la volute, sont séparés par un canal, qui se rétrécit à sa partie moyenne, au-dessus du fût. Le canal, auquel les architectes romains ont donné une ligne droite et raide, présente dans les monuments grecs une ligne sinueuse. Les parties latérales et supérieures du chapiteau portent le nom de balustre, et sont ordinairement lisses ou ornées seulement de feuillages et de perles. Le gorgerin du chapiteau est rehaussé d'élégantes palmettes surmontées d'une échine, présentant une série d'oves séparés par des fers de lance et d'un entrelacs. Enfin, au-dessus des volutes, l'abaque soutient l'entablement. Le chapiteau ionique présente, du reste, une grande variété. Les antes ou pilastres ioniques portent rarement des volutes ; ils ont pour chapiteau le prolongement de la corniche qui règne sous l'architrave. Leur base présente les mêmes moulures que la muraille.

L'architrave ionique, haute de trois quarts de diamètre, est ordinairement divisée en trois bandes. La frise, un peu moins élevée que l'architrave, est ornée de moulures ou de figures sculptées. La corniche est caractérisée par une rangée de denticules, carrés ou rectangulaires, disposés sous le larmier, et surmonté d'une série de perles et d'oves. Au-dessus du larmier règne une doucine, souvent ornée de mufles de lions ou de taureaux servant de gouttières. La saillie et la hauteur de la corniche sont égales au diamètre de la colonne.

Origines de l'ordre ionique |

L'ordre ionique est apparu en Ionie, une région de Grèce antique située sur l'actuelle Turquie (Asie Mineure)[1]. (Voir la carte). Les dates de son apparition sont très obscures, mais les premiers grands bâtiments créés avec des colonnes de style ionique remontent au début du VIe siècle.

Le style ionique ressemble fort au style lotiforme (en forme de lotus), que l'on retrouve beaucoup durant l'Ancien Empire en Égypte : colonnes cannelées et coiffées d'un chapiteau orné de deux volutes[2].

Vocabulaire de l'ordre ionique |

1. tympan du fronton |

Ionique romain |

Chapiteau ionique d'origine antique dans la Grande Mosquée de Kairouan, en Tunisie.

Les deux plus beaux types de cet ordre, rarement employé par les Romains, sont le temple de la fortune virile, l'étage supérieur du théâtre de Marcellus et le deuxième étage du colisée. Les colonnes ont généralement neuf ou dix diamètres, et leur fût est tantôt lisse, tantôt cannelé. On remarque trois variétés dans les chapiteaux. Dans certains cas, les volutes embrassent le fût de la colonne, et sont réunies latéralement par un balustre. Ailleurs, l'astragale du gorgerin est très rapproché de l'ove. Enfin, il y a des volutes qui sont placées diagonalement aux angles. Ces volutes sont doubles à chaque angle, et le balustre est supprimé. L'architrave à trois faces, dont l'une, dans quelques cas, est ornée d'un chapelet. La frise est souvent sculptée. Les corniches, de forme variable, sont accompagnées de denticules, quelquefois d'oves et de modillons ; enfin, le larmier peut avoir, comme l'indique Vitruve, sa cimaise particulière.

En général, les ordres ioniques romains sont donc plus lourds et moins gracieux.

Quelques exemples de l'ordre ionique |

Ionique grec |

- Vestiges de Éphèse, ville importante de l'Ionie

Éphèse : chapiteau avec tête de taureau

Érechthéion sur l'Acropole d'Athènes.- Trésor de Siphnos à Delphes.

Ionique romain |

Garni, Arménie

Ionique moderne |

Portique à colonnes ioniques du château de Kouskovo, près de Moscou, dessiné par Charles de Wailly (1773-1774)

Altes Museum de Berlin, par Karl Friedrich Schinkel

Cumberland Terrace, Londres

Château d'Ostankino à Moscou

Capitole de Richmond en Virginie, par Thomas Jefferson et Benjamin Latrobe

Ancien hôtel de ville de Brégence (fin XVIIIe siècle)

Gloriette de l'Englischer Garten à Munich, se présentant sous la forme d'un temple monoptère à colonnes ioniques

Temple de Diane de la villa Durazzo-Pallavicini à Gênes (XIXe siècle)

Colonnade ionique de l'Altes Museum de Berlin de Karl Friedrich Schinkel (1823-1828)

Voir aussi |

.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}

Ordre architectural

- Ordre toscan

- Ordre dorique

- Ordre corinthien

- Ordre composite

- Ordres superposés

- Ordre colossal

- Ordre attique

- Colonne

- Notion de module

Notes et références |

Olivier Rayet, L'architecture ionique en Ionie : le temple d'Apollon Didyméen, éd. Imprimerie J. Claye, 1876, p. 2.

Charles Freeman, L'héritage de l'ancienne Eygpte, éd Celiv, 1997, page 144.

Bibliographie |

- J. Justin Storck, Le Dictionnaire Pratique de Menuiserie, Ebénisterie, Charpente, 1900, réimpr. éd. Vial 2006.

Nouveau Larousse illustré, 1898-1907

- Portail de la Grèce antique

- Portail de l’histoire de l’art

- Portail de l’architecture et de l’urbanisme